par Tristan Savin

par Tristan Savin

Lire, février 2008

Trois ans après sa disparition, le «charmant petit monstre» fait de nouveau l'actualité, à travers un film de Diane Kurys dont la sortie en salle est prévue au printemps, l'adaptation par Florian Zeller de Château en Suède pour la télévision et plusieurs ouvrages. Le purgatoire n'aura pas été long. Sauf de son vivant: vingt ans de souffrances et d'oubli en librairie, après vingt ans de succès mondial. Lire a mené l'enquête pour faire la lumière sur un écrivain dont la vie flamboyante ne doit pas occulter l'oeuvre.

Trois ans après sa disparition, le «charmant petit monstre» fait de nouveau l'actualité, à travers un film de Diane Kurys dont la sortie en salle est prévue au printemps, l'adaptation par Florian Zeller de Château en Suède pour la télévision et plusieurs ouvrages. Le purgatoire n'aura pas été long. Sauf de son vivant: vingt ans de souffrances et d'oubli en librairie, après vingt ans de succès mondial. Lire a mené l'enquête pour faire la lumière sur un écrivain dont la vie flamboyante ne doit pas occulter l'oeuvre.

"Je ner pas beacou de chose à te dire parce que jan é pas beaucou invanté dans ma tête ma chère maman.» Ce mot d'enfant de cinq ans pourrait résumer à lui seul Françoise Sagan: franche mais portée sur le mensonge, espiègle, peu diserte quand il est question de parler de soi. On peut aussi y voir la définition - précoce - d'un écrivain. Françoise est née Quoirez, dans le Lot, en juin 1935. Son père, ingénieur, dirige une compagnie d'électricité. Sa mère, frivole, toujours gaie, laisse à sa gouvernante les tâches domestiques et l'éducation des enfants. L'éditeur Jean Grouet fit la connaisance de Sagan à ses débuts, avant de devenir son secrétaire: «Elle aimait beaucoup ses parents. Elle habitait encore chez eux trois ans après le succès de Bonjour tristesse. Son père était insupportable, un peu hussard, Françoise le trouvait très drôle. Sa mère était exquise... mais un peu réac.» Ils avaient des principes bourgeois, rapporte aujourd'hui Denis Westhoff, le fils unique de Sagan (voir l'entretien page 32): «On ne prononçait pas de gros mots, on ne devait pas dire du mal de quelqu'un. A table, il était interdit de parler de politique, de religion ou d'argent.»

Françoise n'est pas seulement la petite dernière des trois enfants Quoirez. Sa naissance, miraculeuse aux yeux de ses parents, survient après la perte d'un bébé. Du coup, père et mère lui passent tous ses caprices. Sa soeur Suzanne confie à la biographe Marie-Dominique Lelièvre: «Elle était une enfant pourrie-gâtée. Toute sa vie, elle a joui d'une totale impunité.» A neuf ans, elle peut conduire la voiture de son père. La secrétaire de monsieur Quoirez doit lui apprendre à taper à la machine. L'écriture, la vitesse. La légende commence à germer. Sa mère racontera plus tard à son petit-fils, Denis: «A deux ans, elle s'emparait d'un livre pour essayer de le lire. Mais elle ne le tenait pas dans le bons sens. Très tôt, elle a inventé des contes de fées et s'est mise à écrire un roman de chevalerie, en vers. Elle pouvait citer Le Cid par coeur.» La petite princesse adore amuser ses proches avec ses jeux de mots. Paradoxe, pour une intellectuelle: c'est aussi un garçon manqué, un meneur de bande. Adulte, gâtée par le succès, elle restera un Petit Poucet androgyne, qui sème des trous de cigarettes partout sur son passage.

Ses meilleurs amis, qui constitueront sa garde rapprochée toute sa vie, ont pour nom Florence Malraux et Bernard Frank. Même âge, mêmes origines bourgeoises, même amour des livres. A cette différence près: ils sont juifs. La lucidité, face aux horreurs du monde, aux mensonges des adultes, les rapproche tous les trois. «J'avais tout compris à douze ans», déclarera Bernard Frank. Françoise aussi. Mais elle semble taraudée par la culpabilité: «Elle disait que son père avait été résistant, ce qui n'était pas vrai. Elle m'en a toujours voulu de l'avoir démentie à ce sujet au cours d'un dîner», rapporte Jean Grouet. Avant de lâcher, dans un sourire complice: «Elle était menteuse.» Sur ce point, la honte est légitime: la fillette imaginative resta hantée toute sa vie par la découverte des camps de la mort, à travers un film d'actualité projeté dans un cinéma quand elle avait dix ans. Comment ne pas faire le rapprochement avec le début de l'occupation allemande lorsqu'elle avait cinq ans? Comment composer avec une famille qu'elle perçoit comme banalement antisémite?

Expulsée du couvent des Oiseaux pour «dégoût de l'effort», la jeune fille extralucide au visage de musaraigne fuira à sa manière un milieu trop rigide. D'abord en séchant les cours de la Sorbonne, à la rentrée 1953. Et en écrivant, sous Maxiton, son premier roman, en partie inspiré par Gatsby le magnifique. Puis en changeant de patronyme. «Tu ne mets pas mon nom sur ton livre», lui aurait dit son père. Elle en choisit un dans A la recherche du temps perdu. Et brouille déjà les pistes: s'identifie-t-elle au dandy Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan? Ou à la princesse de Sagan?

La femme pressée

En 1954, François Nourissier était lecteur chez Denoël. Il reçoit le manuscrit de Bonjour tristesse mais ne l'ouvre pas. Quelques jours plus tard, il finit par le lire sur les conseils d'une amie. Trop tard. Sagan vient de signer chez Julliard. Elle a demandé 25 000 francs, au hasard, mais René Julliard lui en a offert le double. L'éditeur a flairé en elle un nouveau Raymond Radiguet, qui avait fait la fortune de la maison. Rien n'est laissé au hasard: le bandeau du livre, sorti le 15 mars 1954, porte la mention «Le diable au coeur». Le succès est immédiat, grâce au prix des Critiques. Parmi les jurés: Georges Bataille, Marcel Arland, Maurice Nadeau, Jean Paulhan et Roger Caillois. La lauréate est trop jeune, 19 ans, pour toucher le chèque de 100 000 francs. Qu'à cela ne tienne, on les lui verse en espèces.

Une semaine plus tard, le Prix Nobel de littérature, François Mauriac, évoque dans sa chronique du Figaro la «férocité lucide» de la «terrible petite fille», dont le talent littéraire «n'est pas discutable». L'autre consécration vient du clan des Hussards, quand Jacques Chardonne écrit à Roger Nimier: «Cette jeune fille est de bonne famille. La famille des grands écrivains.» La presse grand public s'empare du phénomène. Le Vatican met à l'index ce «poison qui doit être tenu à l'écart des lèvres de la jeunesse». Le scandale fait vendre: en un an, 500 000 exemplaires vont partir. Michel Déon, reporter à Paris Match, visite le prodige en vacances - et tombe amoureux. Premier «écrivain people», Sagan lance la mode Saint-Tropez avec Juliette Gréco, avant Brigitte Bardot. Elle passe ses nuits chez Régine, s'affiche avec Trintignant, se lie avec Jacques Chazot, Jules Dassin. Otto Preminger adapte son roman au cinéma.

Etait-ce la bonne vivante que l'on a dit? Jean Grouet se souvient des fameux repas de la bande à Sagan: «Elle se foutait complètement de manger et demandait toujours l'avis de Bernard Frank pour le vin. Elle était habile pour conduire, pas pour cuisiner.» Ses bolides symbolisent son mode de vie et contribuent à fixer la légende: Jaguar X/440, Mercedes, Gordini, Ferrari 250 GT achetée grâce au succès de La chamade. Mais - à l'instar de Roger Nimier - c'est avec une Aston Martin qu'elle a son accident, en 1957. Coma, fractures du crâne, du bassin, du thorax... Une rescapée. «Rien ne paraît désespérément souhaitable que l'imprudence», écrivait-elle un an plus tôt dans Un certain sourire. Le rapprochement avec La fureur de vivre est facile. Mais l'écrivain a pris James Dean de vitesse: son succès le devance d'un an. «Sans Sagan, la vie serait mortelle d'ennui», écrit Bernard Frank.

Dans l'existence de Françoise Sagan, la drogue a très tôt côtoyé l'ivresse de la vitesse. Elle en est aussi la conséquence. A la clinique, pour calmer ses douleurs, on lui a administré de la morphine, des mois durant. Après une première cure de désintoxication, elle se met à boire. «Je suis une bête qui épie une autre bête, au fond de moi», note-t-elle dans Toxique. Elle confiera à son ami Massimo Gargia avoir continué à se droguer à cause du succès: «La curiosité de la presse l'a écrasée. La drogue lui donnait du courage. Elle était timide, à ses débuts», précise Gargia. Celle qui incarnait la femme libre de l'après-guerre est devenue dépendante.

L'adrénaline lui sert de moteur. Le jour de ses vingt et un ans, elle découvre le jeu. L'impassibilité vitale du joueur lui convient: il faut dissimuler ses sentiments. Elle en abuse au point de se faire interdire de casino en France. «J'ai une vision très romanesque de ma ruine éventuelle», confie-t-elle à Télérama. Son chiffre fétiche: le huit. Après avoir tout misé sur lui, en 1958, elle gagne 80 000 francs en une nuit. A huit heures du matin, elle achète ainsi le manoir du Breuil, à Equemauville, près de Honfleur. Elle vit d'excès, y compris dans le travail, devient dramaturge (Roger Vadim adaptera Château en Suède), critique cinéma à L'Express, joue les figurantes aux côtés d'Ingrid Bergman et d'Yves Montand dans l'adaptation d'Aimez-vous Brahms..., écrit le scénario de Landru pour Claude Chabrol. Sagan cherche les émotions fortes, elle les aura toutes. En 1961, elle signe le manifeste des 121, approuvant l'insoumission des appelés en Algérie (voir l'encadré page 24). Peu après, l'immeuble de ses parents, boulevard Malesherbes, est plastiqué. Denis Westhoff se souvient du témoignage de son grand-père: «Il avait aperçu un étrange paquet dans le hall. Il le laisse, monte chez lui. Juste après avoir fermé la porte de l'appartement, il entend une explosion. Tous les carreaux de l'immeuble ont volé en éclats. Ce jour-là, ma mère s'était absentée...» Rescapée, à nouveau.

L'insupportable solitude

Ses frasques amoureuses, également menées tambour battant, défraient la chronique, de son idylle avec l'homme d'affaires Pierre Bergé à son projet de mariage avec le play-boy italien Massimo Gargia. «Je l'ai rencontrée en 1965, se souvient ce dernier. Coup de foudre. Elle était très jolie, très gentille. Elle voulait s'amuser avec moi. On ne parlait surtout pas de littérature! Elle voulait oublier ses problèmes...» Elle a aussi du goût pour les femmes. En 1955, Florence Malraux organise une rencontre avec Juliette Gréco. L'égérie de Saint-Germain-des-Prés chante déjà Prévert, Queneau et Sartre. Sagan lui écrit quatre chansons, dont Sans vous aimer, première déclaration chantée d'anamour, dix ans avant Serge Gainsbourg. C'est aussi le titre d'un livre de Michaël Delmar (voir l'extrait p. 37) consacré à la rencontre de la chanteuse avec l'auteur de La femme fardée. «Nous étions deux jeunes femmes insouciantes et nous aimions l'amour. Nous le faisions souvent et pas toujours avec le même partenaire», y déclare Juliette Gréco. «Françoise a toujours eu dans le privé ce mélange de gravité innée et d'humour acide. On a immédiatement trouvé un langage commun et partagé une complicité d'enfants.»

L'écrivain lui offre un tigre en peluche. «Je l'ai gardé longtemps, jusqu'à ce que les mites le dévorent.» Delmar a fréquenté l'entourage de Sagan pendant vingt ans: «Je ne l'ai pas connue autrement que lesbienne. Elle a longtemps vécu avec la styliste Peggy Roche, qui ressemblait à Juliette. C'est frappant. Sagan ne le reconnaissait pas facilement, elle n'aborde pas non plus la question des rapports féminins dans ses romans, contrairement à Colette. Pour elle, c'était honteux.» Prêche-t-il pour sa paroisse? Massimo Gargia dément: «Elle a eu beaucoup d'hommes. Elle a même eu une histoire avec Delon. Ce n'était pas une lesbienne, contrairement à Garbo, qui ne supportait pas l'organe masculin. Françoise était très portée sur le sexe, très active, avec beaucoup d'imagination. Elle m'emmenait dans les hôtels de passe. Toutes les expériences l'amusaient. Elle voulait même faire du parachute...» On s'est longtemps interrogé sur la nature de la relation entre Françoise Sagan et l'écrivain Bernard Frank, qui a presque toujours logé chez elle. Le mieux placé pour répondre est sans doute son ami Jean Grouet, qui l'a soigné jusqu'à sa disparition en 2006: «Bernard était pudique, il ne m'en parlait pas mais je suis certain qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Ils n'étaient pas le genre l'un de l'autre. Ils s'engueulaient souvent mais s'adoraient. Pour ma part, Sagan a été la femme de ma vie, de manière spirituelle. Le jour où je lui ai juré que je ne coucherai jamais avec elle, elle m'a montré la porte...» Quand ils ont fait connaissance, Grouet assistait Vadim sur le tournage d'un film avec Bardot. Françoise travaillait avec le réalisateur à un projet de ballet, Rendez-vous manqué. «Elle m'a dit: "Vous connaissez la danse? Moi non plus. On va faire semblant." Elle voulait Picasso pour le décor. Mais gratuitement. J'ai réussi à le joindre et il a refusé. Elle a finalement pris Bernard Buffet.»

Capricieuse, Sagan s'avère également une séductrice manipulatrice, parfois perverse. Annick Geille (voir ci-contre), séduite par son «allure de garçonnet avec sa chemise de cow-boy et son ceinturon de cuir», en fera les frais. Françoise est infidèle, elle ne peut jamais se passer de compagnie. Michaël Delmar, que Sagan avait interrogé sur l'influence des astres, rappelle qu'elle est née le même jour que Sartre, à trente ans d'écart: «Ils sont Gémeaux, donc très joueurs. Elle est dans la duplicité, elle se masque, reste fuyante.» La franchise de ses textes parle pour elle. L'amour? C'est comme l'argent: «Il se dépense. Et plus tard, il se pense.» Après avoir analysé l'un de ses livres, Romain Gary écrira: «Françoise est complètement dépourvue de culpabilité.1»

Coup de théâtre: un beau jour, Sagan épouse l'éditeur Guy Schoeller, plus âgé mais réputé grand séducteur. Explication de Massimo Gargia: «Il la protégeait, comme un père.» Schoeller dira plus tard au biographe Jean-Claude Lamy: «On n'a jamais pu la prendre en flagrant délit de bêtise.» Leur entente est brève, un homme d'affaires ne peut pas suivre sa femme au casino... L'espiègle Lili (le mot est de Sartre) se marie en 1962 à un beau sculpteur américain. Jean Grouet l'a fréquenté à l'époque: «Bob Westhoff était homosexuel. Il a vécu avec François Gibault, le biographe de Céline. Françoise s'est retrouvée enceinte de lui, il lui fallait se marier vite. C'était un bon père. Mais il est mort à cause de l'alcool.»

Ancien soldat, acteur puis mannequin, ce personnage de roman fut, aussi, l'un des traducteurs de Sagan en langue anglaise. De leur union naquit un fils, Denis. «Elle voulait vraiment cet enfant, elle n'aurait pas pu vivre sans en faire un,» estime Massimo Gargia. Modeste, sensible et courtois, l'enfant a aujourd'hui 45 ans et ressemble à sa mère, surtout quand il sourit. Il conserve le souvenir d'une femme toujours présente: «Elle savait en permanence où j'étais. Elle s'inquiétait pour moi.» Irresponsable pour elle-même, elle ne l'était pas avec lui et l'éleva selon ses principes: «Quand elle a réalisé que je traînais un peu trop dans les bars, elle a tenu à ce que je fasse mon service militaire.» Sans omettre une bonne instruction: «Elle m'a fait lire ses romans préférés, en commençant par La chartreuse de Parme. A la maison, il y avait des livres partout.»

L'écriture, malgré tout

La légende de la «mademoiselle Chanel de la littérature», comme l'a surnommée Frank, a souvent occulté l'oeuvre, pourtant placée dès les débuts sous les auspices de Proust et de Stendhal. Bertrand Poirot-Delpech l'avait rappelé: Sagan est d'abord, et surtout, un écrivain. Et ses livres n'ont pas vieilli, soulignait dans Lire en 2004 notre regretté confrère Jean-Jacques Brochier. Réputée oisive, Sagan publia un livre tous les dix-huit mois - sans compter les scénarios, les poèmes, les chansons. On ne la voyait pas écrire car elle remplissait ses cahiers Clairefontaine la nuit. A partir de 1970, elle dicte ses textes et n'hésite pas à convoquer sa secrétaire à quatre heures du matin. Laure Adler se souvient de ses débuts aux côtés de l'éditeur Christian Bourgois, en 1991: «J'ai travaillé avec Sagan sur son roman La laisse. Elle était très demandeuse, aimait être lue, discutée, corrigée. Pour elle, les critiques étaient nécessaires, vitales. La forme littéraire n'était pas le fruit du deuxième ou du troisième jet mais de ce work in progress, ce chantier en construction. Elle réécrivait beaucoup, redemandait des relectures et corrigeait encore au moment où le texte partait à l'impression. On avait une impression de grande incertitude, d'humilité. En fait, c'était une petite fille. Perdue.» Le genre de femme qu'on a envie de protéger, tellement elle semble s'excuser de sa gloire. Le phénomène Sagan? «Il s'agit avant tout d'un phénomène sociologique», répondait l'intéressée. Pourtant, elle intimidait Simone de Beauvoir. A cause de l'acuité de son regard, peut-être... «Rien ne lui échappait. J'avais l'impression qu'elle percevait tout», se souvient Annick Geille. Sagan aurait même fait la conquête d'Ava Gardner, révèle Marie-Dominique Lelièvre: «Par la force de l'esprit, elle avait séduit une des plus belles femmes du monde.»

L'intelligence revient sans cesse à son propos. La définition qu'elle en donnait dans Répliques, le recueil d'entretiens édité par Grouet, est celle du coeur: «Avec de l'imagination, on se met à la place des autres, et alors on les comprend, donc on les respecte. L'intelligence, c'est, d'abord, comprendre au sens latin du terme.» Elle applique elle-même ce principe, atteste Laure Adler: «Elle avait un rapport simple, modeste et direct avec les gens. Elle se mettait à égalité avec vous. Même si vous n'étiez rien.» Annick Geille nuance: «Elle avait un tel souci de ne blesser personne qu'elle déployait des trésors d'hypocrisie pour faire croire au moindre raseur que son commerce était divin.» Pourtant, quand Sagan s'ennuie trop, c'est-à-dire souvent, il lui arrive d'abandonner ses invités pour bouquiner. Cette curieuse solitude imprègne toute son oeuvre. Les écrits lui servent de refuge. «Quand nous habitions ensemble à Rome, rapporte Gargia, elle passait des heures à lire devant le Colisée.» Parmi ses «milliers de livres préférés»: Les palmiers sauvages de Faulkner, Adolphe de Benjamin Constant et Les mots de Sartre. Elle se rêve en héroïne proustienne - d'où son attirance pour les noms à consonance aristocratique, comme les Rothschild. Mais depuis le duc de Guermantes, l'époque a changé: avec Bernard Frank, elle forme une sorte de couple à la Scott et Zelda Fitzgerald. Zelda n'est-il pas le nom de l'héroïne de sa pièce Il fait beau jour et nuit? Sagan a toujours aimé le théâtre. Et la chanson. Elle admire Billie Holiday, Orson Welles, Tennessee Williams. Elle se lie avec eux lors de ses séjours américains et en brosse de mémorables portraits dans Avec mon meilleur souvenir. Elle s'entend avec les écorchés car, au fond, elle leur ressemble. «Aux yeux des filles de ma génération, poursuit Laure Adler, c'était l'icône de la liberté sexuelle, de la rapidité d'écrire (avec grâce), elle conduisait à tombeau ouvert, aimait le sable chaud et les beaux mecs. Mais dans la réalité, elle n'avait pas ce côté solaire qu'on a tant décrit. Elle n'était pas sûre d'elle - et ce n'était pas de la fausse modestie, elle ne composait pas. Elle était dans la déchirure de l'être.» Et n'était rigoureuse que dans l'écriture.

Aimer perdre

Vingt ans après Bonjour tristesse, toujours en avance sur son époque, Sagan mène une existence de punkette boulimique. Amphétamines, anxiolytiques, cocaïne, piqûres de morphine, crises de delirium tremens, asile. Elle devient intime avec la veuve d'un gangster, fréquente des toxicomanes. La brigade mondaine perquisitionne chez elle. L'égérie de Sartre se réveille avec la nausée. Entre-temps, elle s'est fâchée avec Flammarion. «Il a retiré tous ses livres de la vente, allant jusqu'à casser les plaques d'impression», raconte Denis Westhoff. Massimo Gargia la retrouve en 1985: «Elle était déjà fatiguée à quarante ans, n'avait plus la force de sortir. Elle ne supportait plus les boîtes de nuit, les mondanités. Elle n'aimait pas ce milieu de la jet-set, au fond. Comme Bardot, elle préférait vivre dans la simplicité, le désordre.»

Les années Mitterrand seront son chant du cygne. A l'époque, Laure Adler est conseiller culturel de l'Elysée: «Ils étaient très liés, Mitterrand et elle. Nous avons fait ensemble des voyages en hélicoptère. Elle arrivait en retard et faisait attendre tout le monde, y compris le Président. Cela l'amusait. Ils avaient une relation très tendre - pas amoureuse. Il me parlait d'elle avec admiration, il avait lu tous ses livres.» Cette amitié vaudra à Sagan de nombreux déboires. Et contribuera à brouiller un peu plus son image auprès du public. En 1985, tombée dans le coma lors d'un voyage officiel du Président en Colombie, elle est rapatriée d'urgence. Les médias évoquent une overdose, Jack Lang parle de mal d'altitude.

En 1991, André Guelfi, l'un des protagonistes de l'affaire Elf (sous le nom de Dédé la Sardine), demande à l'écrivain d'intervenir auprès de François Mitterrand pour favoriser l'activité de la compagnie pétrolière en Ouzbékistan. Endettée jusqu'au cou, Sagan accepte, contre la promesse d'une commission de 5,5 millions de francs. Selon Marc Francelet2, qui servit d'intermédiaire, seule une partie de la somme aurait été versée, sous forme de travaux dans son manoir normand, qu'elle omet de déclarer aux services fiscaux. «Elle avait un petit côté coquin et aimait les filouteries. D'ailleurs, Mitterrand l'a un jour comparée à Mata Hari. Mais, dans cette histoire, on s'est servi d'elle pour blanchir de l'argent. Les travaux ont été facturés quatre millions de francs, il y en avait à peine pour le tiers...» plaide son ayant droit Denis Westhoff. En février 2002, Françoise Sagan est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et doit rembourser, aggravés des pénalités, les revenus dissimulés. «Elle a dû vendre ses bijoux et les plus beaux cadeaux qu'elle avait reçus dans sa vie. Les droits sur ses derniers livres partaient directement aux impôts», témoigne Massimo Gargia. Amie des grands de ce monde, elle se croyait au-dessus des lois, la voici officiellement insolvable.

Jean Grouet, à la fois agent et éditeur, tente d'endiguer les problèmes financiers: «Françoise écrivait quand elle était acculée par les dettes. Elle m'a fait vendre trois fois la même nouvelle. Elle avait toujours besoin d'argent. Quand elle m'en empruntait, elle disait: "Je ne vous le rendrai jamais mais je ne vous en voudrai pas." CBS a accepté de payer 20 000 dollars une interview d'elle avec Brigitte Bardot. Le problème, c'est qu'elles n'avaient rien à se dire...» Massimo Gargia garde le souvenir d'amusants trafics: «Françoise revendait les cadeaux en or, en argent ou en cristal de sa grande amie Marie-Hélène de Rothschild, qui avait financé sa pièce Château en Suède. Le jour où Marie-Hélène s'en est rendu compte, elle s'est mise à lui offrir de fausses fourrures. Et lorsque Françoise a préfacé le livre d'une amie très riche, elle a demandé à être payée au noir...»

Pourtant, l'oeuvre de Sagan généra longtemps des sommes colossales, aux quatre coins du monde. Bonjour tristesse fut un best-seller en Italie, dans sa version... française. Et se vendit à deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis, où la Fox déboursa 100 000 dollars pour les droits du roman Le garde du coeur. Traduite en Corée du Sud et en Chine, Sagan fut aussi l'un des seuls écrivains français autorisés en Russie pendant la guerre froide. Le journaliste Guillaume Durand est l'un de ses ardents défenseurs: «Ce n'était pas une tricheuse. Elle ne s'est pas installée en Suisse, comme d'autres. Elle distribuait son argent à ses copains. Elle ne possédait rien à part ses voitures et une maison bizarre. Tellement de gens ont profité d'elle, chacun se prétendait son meilleur ami.» Tous les proches de l'écrivain conservent le souvenir de sa grande générosité. «Sa table était toujours ouverte, avec les meilleurs vins et du caviar», précise Gargia. Elle offrait bijoux, vêtements... jusqu'à ses propres manuscrits. Son fils n'en a récupéré qu'un seul, un inédit illisible. Bonne joueuse, elle se contentait de proclamer, à propos des biens matériels: «J'aime perdre.»

A la fin de sa vie, la star déchue loge avenue Foch, chez son amie Ingrid Mechoulam, épouse d'un millionnaire. Ruinée, privée de chéquier, elle peut à peine s'acheter ses cigarettes. «Cette amie l'a soignée, emmenée à l'hôpital et sauvée financièrement - mais elle l'a coupée du monde, juge Denis Westhoff. Massimo Gargia défend l'amie qu'il présenta à Sagan: «On est possessif, quand on est amoureux. Ingrid l'a quand même soutenue pendant douze ans, jusqu'à la fin... "Il n'y a que des preuves d'amour", disait Cocteau!» Guillaume Durand fréquente l'écrivain déchu à cette époque, pour un projet de livre: «Sa principale blessure venait de cette histoire avec le fisc. Elle se sentait coincée. Elle s'est enfermée dans un désenchantement élégant. Démunie, au bout de sa vie, dans un écrin de luxe. Et personne n'a rien fait, soi-disant à cause de ses problèmes de cocaïne. Elle avait une ébriété à l'égard de l'argent. Ce n'est pas toléré par la société. Charasse (NDLR: alors ministre du Budget) s'est vanté de ne pas l'avoir aidée!» Selon Laure Adler, la Présidence aurait eu les moyens d'annuler une dette, mais l'ancienne conseillère n'en dit pas plus. Gargia est plus explicite: «Quand Mitterrand est tombé, c'est devenu très dur pour Françoise.» Durand poursuit: «Seuls des amis un peu voyous lui ont tendu la main. Francelet lui a fait vendre une chanson à Johnny.» Ce sera son dernier texte... «Elle déclinait physiquement et devenait très difficile d'accès. La porte ne s'ouvrait plus, même pour François Mitterrand.» Pour Durand non plus: son livre d'entretiens ne sortira jamais. «Elle restait en pyjama, lisait les grandes romancières anglaises et écrivait au lit, sa célèbre Kool à la main. Elle demeurait pourtant pudique et coquette, se remaquillait un peu avant de me recevoir.» Laure Adler se rend avenue Foch au même moment: «Elle était affaiblie et bouleversante. Elle marchait à petits pas, mettait un temps fou à ouvrir la porte. Je venais pour écrire une biographie mais je n'osais pas prendre de notes... Je me souviens de conversations sur des sujets profonds, comme la religion. A la fin de la journée, elle continuait à parler dans l'obscurité, elle n'allumait même pas la lumière.»

Françoise Sagan s'éteint le 24 septembre 2004, à Equemauville, d'une embolie pulmonaire. Elle repose désormais auprès de Peggy Roche. Juliette Gréco, présente aux obsèques avec les derniers fidèles, en a donné l'explication au Monde: «Elle a demandé à être enterrée à Cajarc (Lot), dans le pays où elle est née, qu'elle aimait, avec une femme qu'elle a aimée et qui l'a aimée jusqu'au bout.» Pourtant, le nom de ce grand amour n'est pas inscrit sur la tombe. Pudique jusqu'au bout. A propos de Sarah Bernhardt, dont elle se fit la biographe, Sagan écrivait: «Ce que j'aime en elle, c'est cet humour qu'elle a gardé jusqu'au bout. Elle a eu une vie gaie et heureuse et elle n'a pas été punie parce qu'elle avait plein d'amants.» Souhaitait-elle, secrètement, qu'on en dise autant d'elle?

1) Cité par J.-C. Lamy dans Sagan. 2) Cité par M.-D. Lelièvre dans Sagan à toute allure.

Sans vous aimer par Michaël Delmar, 192 p., Scali, 16 euros 5, rue des Italiens par Bernard Frank, 714 p., Grasset, 24,50 euros Les femmes qui écrivent vivent dangereusement par Laure Adler et Stefan Bollmann, 150 p., Flammarion, 29 euros Sagan par Jean-Claude Lamy, 340 p., Mercure de France, 22 euros

Les oeuvres complètes de Françoise Sagan sont publiées par Robert Laffont, dans la collection Bouquins créée par son premier mari, Guy Schoeller.

http://www.lire.fr/enquete.asp?idc=52055&idR=200&idG=

http://www.lire.fr/enquete.asp?idc=52055&idR=200&idG=

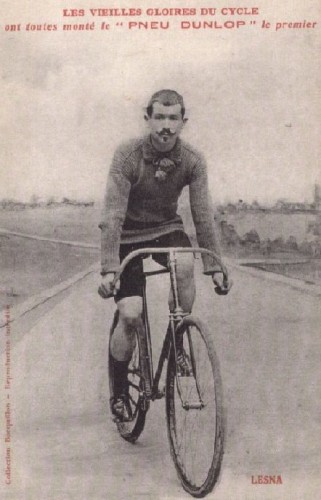

Lucien Lesna naît en 1863 à Locle (Le Locle) petite ville nichée à 1000 mètres d’altitude près de Neufchatel en Suisse. Ces parents sont français mais nous ignorons tout de leur profession en tout cas ils déménagent un peu plus tard à Genève où Lucien Lesna va tardivement découvrir le cylisme. En effet lorsqu’il aborde la compétition il a déjà 26 ans. Il démontre tout de suite d'exceptionnelles qualités d'endurance ainsi qu’un caractère bien trempé. Ce champion est un drôle de bonhomme, une trajectoire unique dans le monde du cyclisme faite d’accidents, d’exploits et aussi de mystères.

Lucien Lesna naît en 1863 à Locle (Le Locle) petite ville nichée à 1000 mètres d’altitude près de Neufchatel en Suisse. Ces parents sont français mais nous ignorons tout de leur profession en tout cas ils déménagent un peu plus tard à Genève où Lucien Lesna va tardivement découvrir le cylisme. En effet lorsqu’il aborde la compétition il a déjà 26 ans. Il démontre tout de suite d'exceptionnelles qualités d'endurance ainsi qu’un caractère bien trempé. Ce champion est un drôle de bonhomme, une trajectoire unique dans le monde du cyclisme faite d’accidents, d’exploits et aussi de mystères.

Guignol, 200 ans de satire et d'amusement

Guignol, 200 ans de satire et d'amusement

Trois ans après sa disparition, le «charmant petit monstre» fait de nouveau l'actualité, à travers un film de Diane Kurys dont la sortie en salle est prévue au printemps, l'adaptation par Florian Zeller de Château en Suède pour la télévision et plusieurs ouvrages. Le purgatoire n'aura pas été long. Sauf de son vivant: vingt ans de souffrances et d'oubli en librairie, après vingt ans de succès mondial. Lire a mené l'enquête pour faire la lumière sur un écrivain dont la vie flamboyante ne doit pas occulter l'oeuvre.

Trois ans après sa disparition, le «charmant petit monstre» fait de nouveau l'actualité, à travers un film de Diane Kurys dont la sortie en salle est prévue au printemps, l'adaptation par Florian Zeller de Château en Suède pour la télévision et plusieurs ouvrages. Le purgatoire n'aura pas été long. Sauf de son vivant: vingt ans de souffrances et d'oubli en librairie, après vingt ans de succès mondial. Lire a mené l'enquête pour faire la lumière sur un écrivain dont la vie flamboyante ne doit pas occulter l'oeuvre.