Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

J'ai aimé lire pour préparer ma visite:Eugène Boudin

Figaro Hors-Série

Eugène Boudin : L'inventeur de l'impressionnisme.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Eugène Boudin : L'inventeur de l'impressionnisme.

Pour la première fois depuis 1899, une institution parisienne organise une exposition rétrospective de peintures, pastels et aquarelles de celui que Corot surnomma le "roi des ciels". Eugène Boudin, que Monet considérait comme son maître et comme l’un des précurseurs de l’impressionnisme, a parcouru l’Europe dans une quête toujours renouvelée de la lumière. De sa Normandie natale à Venise, en passant par Anvers, Dunkerque, Berck, la Bretagne, Bordeaux ou la Côte d'Azur, il a su saisir l’atmosphère si particulière de chacun des lieux qu’il a visités.

Connu pour ses marines et ses scènes de plage, Eugène Boudin (1824-1898) fut l’un des premiers artistes français à poser son chevalet hors de l’atelier pour réaliser des paysages. Dans ses nombreux tableaux, il s’est tout particulièrement attaché au rendu des éléments et des effets atmosphériques. Il a ainsi été l’un des initiateurs d’une vision renouvelée de la nature, précédant dans cette démarche les impressionnistes et son ami Claude Monet.

Au fil des années, sa palette s’éclaircit et sa touche s’allège pour mieux restituer les reflets du ciel et de l’eau. De la Normandie à Venise, qu’il découvre à la fin de sa vie, il peint des paysages en mouvement, dans une subtile harmonie de gris colorés. Véritable "roi des ciels", Eugène Boudin a su transcrire à la perfection des éléments aussi changeants que la lumière, les nuages et les vagues.

L’art de Boudin a très tôt suscité l’intérêt des amateurs américains. Dès 1886, il fait partie des peintres présentés lors de la grande exposition impressionniste organisée à New York par son marchand Durand-Ruel. Ainsi, les musées nord-américains possèdent aujourd’hui de nombreuses œuvres de l’artiste, pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent dans d’autres collections publiques. Grâce aux prêts exceptionnels accordés par de grands musées américains, comme la National Gallery de Washington ou le Museum of Fine Arts de Boston, certaines de ses œuvres seront présentées pour la première fois en France.

Pour cette exposition, le Musée Jacquemart-André a également bénéficié du concours de musées étrangers, tels le Museo Thyssen-Bornemisza et le Musée national des beaux-arts du Québec, et tout naturellement du soutien du Musée d’Art moderne André Malraux du Havre et du Musée Eugène Boudin d’Honfleur, qui possèdent les plus grands fonds d’œuvres de l’artiste en France.

Exceptionnellement réunis pour rendre hommage à cet artiste indissociable de la mer et de ses paysages, près de soixante peintures, aquarelles et dessins permettront de suivre Eugène Boudin dans sa quête de la lumière, d’Honfleur à Venise.

Commissaire général de l’exposition : Laurent Manœuvre, Chef du Bureau de la diffusion numérique des collections Direction générale des patrimoines Service des musées de France.

Spécialiste d’Eugène Boudin, peintre lui-même, Laurent Manœuvre a consacré plusieurs études et ouvrages à l’artiste, parmi lesquels Boudin et la Normandie (éd. Herscher, 1991) et Boudin – le ciel et la mer (éd. Herscher, 1994). Il a également participé à l’organisation de nombreuses expositions, en France et à l’étranger, et tout particulièrement à la rétrospective Eugène Boudin présentée en 1992 au musée Eugène Boudin d’Honfleur.

Commissaire associé de l’exposition : Nicolas Sainte Fare Garnot, Conservateur du Musée Jacquemart-André

Légendes visuels

Concert au Casino de Deauville

1865, huile sur toile, 41,7 x 73 cm

Washington, National Gallery of Art, Collection of Mr and Mrs Paul Mellon, Washington - © Courtesy Galerie nationale d'Art, Washington

Pêcheuses sur la plage de Berck

1881, huile sur bois, 24,8 x 36,2

Washington, National Gallery of Art – Alisa Mellon Bruce collection - © Courtesy Galerie nationale d'Art, Washington

Scène de plage, soleil couchant

1864, huile sur toile, 36 x 58 cm

Mexico, collection Pérez Simón - © Collection Pérez Simón, Mexique

Abbeville

1884, huile sur bois, toile, 44,5 x 37 cm

Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid - © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Scène de plage, Trouville

1869, huile sur toile, 29 x 47 cm

Madrid, Collection Carmen Thyssen-Bornemisza en depôt en el Museo Thyssen-Bornemisza - © Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza

Fête dans le port d'Honfleur

1858, huile sur panneau, 41 x 59,3 cm

Washington, National Gallery of Art, Collection of Mr. And Mrs. Paul Mellon - Courtesy National Gallery of Art, Washington

Venise, le quai des esclavons le soir, la Douane et la Salute

1895, huile sur toile, 46 x 65 cm

Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, Don de la succession Maurice Duplessis.Restauration effectuée par le Centre de conservation du Québec - © Photographe, Patrick Altman

Trouville

1891, huile sur panneau, 27 x 21,3 cm

Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, Don de la succession Maurice Duplessis - Photo : MNBAQ, Idra Labrie

http://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/evenements/eugene-boudin

A partir du 21 février jusqu'au 30 juin 2013

Lieu: Musée Marmottan, 2, rue Louis-Boilly, 75016 Paris

Contact: 01 44 96 50 33

Liens: Réservez vos billets avec la Fnac

Plus de cinquante ans après sa disparition, le Musée Marmottan s’efforce de rendre hommage à une artiste à l’aura trop longtemps occultée, d’après le commissaire de l’exposition Daniel Marchesseau. Nous avons assisté au vernissage de cette première rétrospective dans un musée français.

Si l’hommage rendu à Berthe Morisot semblait une évidence, la peinture de Marie Laurencin ne fait pas toujours l’unanimité. Certes, elle fut la compagne d’Apollinaire, la muse et l’amante d’Henri-Pierre Roché, ainsi qu’une figure de la vie mondaine pendant les années folles. Cela ne saurait suffire à réhabiliter sa peinture. Elle-même le disait : « Si je ne suis pas devenue peintre cubiste, c’est que je n’ai pas pu. Je n’en étais pas capable, mais leurs recherches me passionnent. ».

Pourtant, en traversant les salles lumineuses du musée Marmottan, baignées par la vibration des derniers nymphéas de Monet, nous espérions en apprendre davantage sur le parcours de celle qui demeure une des rares femmes à mener une carrière de peintre dès le début XXe siècle. La déception n’a eu d’égale que le caractère répétitif de l’œuvre de Marie Laurencin

Pourtant, en traversant les salles lumineuses du musée Marmottan, baignées par la vibration des derniers nymphéas de Monet, nous espérions en apprendre davantage sur le parcours de celle qui demeure une des rares femmes à mener une carrière de peintre dès le début XXe siècle. La déception n’a eu d’égale que le caractère répétitif de l’œuvre de Marie Laurencin

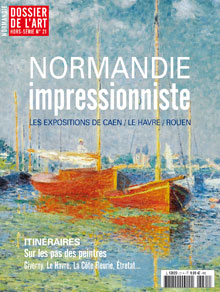

http://www.dossier-art.com/numero-21/normandie-impressionniste.3789.php

http://www.dossier-art.com/numero-21/normandie-impressionniste.3789.php

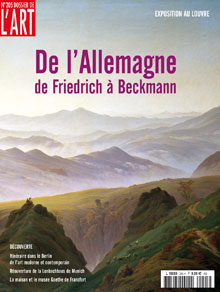

PARISCOPE

En concevant son propre « De l’Allemagne », le Louvre s’est donné pour ambition de révéler et de faire comprendre la peinture allemande à un public français qui la méconnaît largement ou l’aborde avec réticence. L’occasion était belle de le faire en 2013, au moment où l’on célèbre le cinquantenaire de la signature du traité de l’élysée. L’amplitude de la période, qui se déploie de 1800 à 1939, de Friedrich à Beckmann, a conduit à réunir près de 200 œuvres d’une qualité exceptionnelle. Elle permet d’éclairer les enjeux, les ressorts et les développements d’un art qui a accompagné l’élaboration d’une conscience nationale, qui s’est cherché et questionné sans relâche, et qui a tracé des voies fortes, sans équivalent en Europe.

Des catacombes aux procès de délinquants sexuels, un journaliste bon vivant s'invite dans les couloirs du '36'. Irrévérencieux et truculent, il aime bien la police quand elle est efficace, et certains de ses membres quand ils sont féminins. L'intrigue tire ici sa force des liens de respect et de connivence tissés entre policiers et journalistes. En dépit du ton badin, la bonne et la mauvaise conscience de la société finiront par remonter en surface

Des catacombes aux procès de délinquants sexuels, un journaliste bon vivant s'invite dans les couloirs du '36'. Irrévérencieux et truculent, il aime bien la police quand elle est efficace, et certains de ses membres quand ils sont féminins. L'intrigue tire ici sa force des liens de respect et de connivence tissés entre policiers et journalistes. En dépit du ton badin, la bonne et la mauvaise conscience de la société finiront par remonter en surface

http://www.evene.fr/livres/livre/pj-lambert-le-vengeur-des-catacombes-32428.php

Cet accrochage nous invite à redécouvrir l’art de la médaille.

Le personnage de Félicie de Fauveau (1801- 1886) est aussi emblématique qu'il est unique. Nostalgique d'une époque qu'elle n'a pas vécue, royaliste, catholique, célibataire et féministe, cette sculptrice a engagé sa vie et son art pour défendre une utopie politique s'exprimant avant tout par l'image mise au service de l'Histoire.

Ralliée à la duchesse de Berry, organisatrice des soulèvements vendéens avec la comtesse de La Rochejaquelein, elle accepta l'exil et se fixe à Florence. Elle déclina une iconographie catholique militante et exaltée, nourrie de la symbolique de l'héraldique, et lui donna les formes d'un néo-gothique et d'un néo-renaissant inspirés. Ses sculptures sont dispersées et peu visibles, pour la plupart hors de France. L'exposition qu'organisent l'Historial de Vendée et le musée d'Orsay sera la toute première rétrospective à lui être consacrée.

L'art de la médaille prend au cours du XIXe siècle une place sans cesse croissante au sein de la vie artistique française. Le Salon annuel lui consacre une section autonome et à partir des années 1890, sous l'impulsion d'un conservateur, Léonce Bénédite, le musée du Luxembourg alors dédié aux artistes vivants et "ancêtre" du musée d'Orsay, débute la constitution d'une collection à part entière : c'est une partie de ce fonds de plus de deux mille médailles qui est présentée ici.

pHOTOS PERSO DU 14 JUILLET

Revue de presse

(dont l'élection du pape)

(dont l'élection du pape)

Evenemement local: Biennale du design

Evénements nationaux:Printemps des poètes et semaine de la langue française

Rencontre à la Médiathèque avec un auteur(évoqué sur ce blog)

Rencontre à la Médiathèque avec un auteur(évoqué sur ce blog)

Semaine de la presse

Le homard de Passard a bonne mine et de beaux yeux bleus où scintillent des étoiles. Crédits photo : Photographer : Pierre-Emmanuel R

Le chef triplement étoilé ne cesse de nous étonner. Après les collages sur papier, il s'attaque à la troisième dimension avec un homard géant de bronze.

Viviane Forrester, après l'anonce des résultats du prix Femina 2005. Crédits photo : JEAN-PIERRE MULLER/AFP

La romancière et essayiste française, membre du prix Femina, est décédée mardi, à Paris, à l'âge de 87 ans.

C'est d'abord son élégance, son sourire et son feutre que l'on remarquait. Viviane Forrester est décédée mardi 30 avril à l'âge de 87 ans. De son œuvre, on retiendra son célèbre titre inspiré de Rimbaud: L'Horreur économique , publié en 1996, prix Médicis de l'essai.

Ce livre, qui a fait polémique, dénonçait l'économie de marché, il constituait une sorte d'indignation avant l'heure. Traduit dans le monde entier, il s'était vendu à près de 400.000 exemplaires. Mais le succès est parfois une source de malentendus, car Viviane Forrester ne ressemblait pas du tout à ce livre. Elle disait elle-même que ce succès l'avait étonnée et dépassée. Non, Viviane Forrester, c'est avant tout un amour profond de la littérature qu'elle n'a jamais cessé de servir, en tant que critique littéraire, au sein du jury du prix Femina, et, surtout, en tant qu'écrivain.

Avant cet essai, elle avait écrit des fictions. Son premier roman, Ainsi des exilés, paru en 1970, avait été remarqué. Dans ce récit, elle faisait appel aux procédés de la mémoire, une mémoire qui renvoie souvent à la guerre. Le nom de jeune fille de Viviane était Dreyfus, elle échappa aux rafles nazies.

Sa narration littéraire faite de va-et-vient comme les vagues, de rythme presque envoûtant, on la retrouvera aussi bien dans ses romans - comme Vestiges ou Ce soir, après la guerre - que dans ses deux derniers livres parus en même temps, en 2011.

Le premier était un recueil de nouvelles, Dans la fureur glaciale, dont le fil directeur est la place de la nature ; le deuxième livre, Rue de Rivoli (1966-1972), est une sorte de journal où il était plus question des autres que d'elle. Et les autres, chez cette romancière généreuse (elle a fait don de ses manuscrits à l'Imec), ce sont les écrivains. Elle était marquée, entre autres, par Kafka, Proust et Virginia Woolf. Cette dernière faisait partie prenante de sa vie, elle lui a consacré un bel ouvrage qui obtint le Goncourt de la biographie en 2009. Dans Rue de Rivoli, elle évoquait aussi son mari, le peintre John Forrester, avec lequel elle partageait sa passion, notamment pour Van Gogh. Elle disait: «À 3 ans, je me savais un écrivain. Je l'étais avant de naître.» Elle l'est restée toute sa vie.

Sept auteurs en quête de personnages

Sept auteurs en quête de personnages Les leçons de François Furet

Les leçons de François Furet

Viviane Forrester, femme de lettres et de conviction, s'est éteinte

La romancière et essayiste française, membre du prix Femina, est décédée mardi, à Paris, à l'âge de 87 ans.

La rédaction vous conseille :

sOURCE: le Figaro

|

+ |  |

+ |  |

Le linguiste était presque parfait (paru aux Etats-Unis en 1980 sous le titre Double Negative), de David Carkeet, né en Californie en 1946, et le Temps, le temps, de Martin Suter, né à Zurich en 1948, sont deux romans policiers qui, malgré leur humour, finissent par créer une angoisse originale chez le lecteur heureux de tourner les pages à toute vitesse : que, à force d’être dévorées, ces pages se fassent soudain tellement rares qu’il redoute de ne pas voir l’énigme résolue dans les règles (mais si). Tous deux aussi accordent une place très importante aux relations de travail, tirant presque à la satire dans la description du monde social. Le héros de Martin Suter est comptable et n’a guère d’admiration pour ses supérieurs ni ses simples collègues (il a demandé à l’un d’eux de «lui ficher la paix avec son humour de merde») dont il décrypte les petits jeux de pouvoir avec une clairvoyance réjouissante.