Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

Gérard Gasiorowski s'expose au Carré d'art à Nîmes

Quinze ans après le Centre Georges Pompidou à Paris, une nouvelle rétrospective est dédiée à l'œuvre de Gérard Gasiorowski (1930-1986) à Nîmes.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Quinze ans après le Centre Georges Pompidou à Paris, une nouvelle rétrospective est dédiée à l'œuvre de Gérard Gasiorowski (1930-1986) à Nîmes.

Par  Véronique Prat

Véronique Prat

07/05/2010 | Mise à jour : 15:26 Réagir

EVENEMENT - En créant un festival de polar en 2005, Lyon acceptait de passer aux aveux, d’assumer enfin sa face obscure. Derrière les douces couleurs florentines de ses bords de Saône, la ville longtemps perçue comme bigote et bourgeoise cache un passé très noir. Avant Marseille, Lyon a accueilli les heures du grand banditisme avec la Bande à Bonnot, la révolte des prostituées, l’assassinat de Sidi Carnot et d'un juge français. Sa topographie, son histoire, son pseudo-goût pour le secret et l’ésotérisme, ses banlieues dites explosives, la renommée de sa médecine, la médiatisation de son appareil policier et judiciaire, la présence d’Interpol… alourdissent encore son casier judiciaire. Enfin, dernier élément à charge, il y a cent ans, Edmond Locard créait le premier laboratoire de police scientifique dans les combles du palais de justice de Lyon. La 6e édition de Quais du Polar coïncide avec la célébration du premier criminologue au monde, le 1er « expert » qui a inspiré tant de séries américaines…

Lyon Envoyé spécial

Ils se ressemblent : même maigreur, même haute taille un peu courbée dans les dernières années, mêmes tenues sobres, même calme silencieux. Rien d'étonnant : ils sont frères. Néerlandais aussi. Et artistes. Abraham Van Velde, dit Bram, est né en 1895 près de Leyde, et son frère, Gerardus, dit Geer, en 1898, à Lisse, à quelques kilomètres. Ils sont fils d'un marchand de bois, charbon et tourbe et d'une lingère. En 1907, à 12 ans, Bram est apprenti dans une firme de peinture et de décoration à La Haye. En 1910, au même âge que son frère, Geer suit son exemple dans la même société.

Par Valérie Duponchelle

04/05/2010 | Mise à jour : 11:37 Réagir

Bienheureux les Chinois qui découvriront L'Angélus de Millet avec les six autres trésors prêtés par le Musée d'Orsay pour anoblir le pavillon France, le temps de l'Exposition universelle de tous les records à Shanghaï. Ils seront descendus à bonne cadence depuis le jardin à la française qui couronne l'édifice de Jacques Ferrier, jusqu'à cette pause muséale, brève et sous haute garde. Derrière la paroi blindée, lisse comme un trompe-l'œil, qui protège ces ambassadeurs de notre culture, les deux paysans ont posé leurs outils pour se mettre en prière (petit format surprenant de 55 × 66 cm, daté 1857-1859). Hors cadre, l'angélus sonne au clocher lointain de l'église Saint-Paul de Chailly-en-Bière, près de Barbizon.

| L'exposition Dreamlands développe un thème inédit: montrer l'influence des foires internationales, expos universelles et parcs d'attractions sur la conception de la ville et de ses usages. Au Centre Pompidou, jusqu'au 9/8. |

Le monde de mercredi

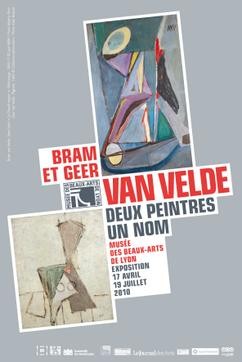

Exposition du 17 avril au 19 juillet 2010

Exposition du 17 avril au 19 juillet 2010Le musée des Beaux-Arts de Lyon propose un regard croisé sur deux artistes majeurs du XXe siècle, les frères Bram van Velde (1895-1981) et Geer van Velde (1898-1977). L’exposition analyse et confronte la peinture des deux frères d’origine hollandaise. Comment se sont-ils affranchis de toutes références artistiques pour exprimer leur propre individualité ? Pourquoi l’un s’écarte du réel et des codes habituels de la peinture quand l’autre demeure fidèle au cubisme ?

Cette exposition s’impose particulièrement à Lyon. Depuis 2004, ces deux artistes sont largement présents au sein du musée grâce aux différents achats, dépôts et des dons.

Tableau de notre propriétaire, André Cubertefon avec des feuilles collées.

Précédente note sur cette expo hier.

Lieu : Maison de Victor Hugo - Paris

Lieu : Maison de Victor Hugo - ParisLa critique EVENE par Julie de la Patellière :

Construction fantasmatique d’une Europe en pleine Révolution industrielle, l’Orient fait fureur au début du XIXe siècle. De Chateaubriand à Lord Byron, de Delacroix à Baudelaire, c’est le même Orient abasourdi de soleil, noyé dans les vapeurs du bain et les fumées du "kief", plus sensuel, plus libre, plus heureux que la vieille Europe corsetée. D’aucuns reprochent à la jeune avant-garde de choisir là un bien mauvais sujet. La célèbre préface des ‘Orientales’ de Victor Hugo proclame alors la liberté d’un "livre inutile de pure poésie" et jette les bases d’une nouvelle modernité artistique. Pourtant l’écrivain n’a jamais visité l'Orient. Peu importe. Cette terre est avant tout un long rêve, le souvenir entêtant d’une vie vécue avant. Les parfums y sont lourds, l’azur immobile, et les chairs alanguies se pâment longuement comme le vent indolent qui meut le feuillage des arbres. L’exposition de la maison Victor Hugo parvient à retracer très clairement les différentes étapes de cette fiévreuse obsession. Les compartiments de couleurs chaudes isolent les femmes captives au harem, et les guerriers sauvages, nous invitant à leur rendre visite individuellement. Fluide et naturel, le passage du texte (présenté en extraits aux murs) aux tableaux s’opère en un seul coup d’oeil, le temps d’une ruade de cheval, d’une cascade d’or, du flottement d’un voile. Rêveries de sang, reflets d’argent, dômes bleus et nudités : l’Orient romantique n’est pas une réalité mais le travestissement idéal d’un imaginaire en quête d’ailleurs. La magie du portrait exotique offre la possibilité d’un miroir inversé, dépaysant… avant qu’il ne s’éloigne : "Devant le sombre hiver de Paris qui bourdonne / Ton soleil d’Orient s’éclipse, t’abandonne / Ton beau rêve d’Asie avorte, et tu ne vois / Sous tes yeux que la rue au bruit accoutumée / Brouillard à ta fenêtre et longs flots de fumée."

Plus sur "Les Orientales"

Plus sur "Les Orientales"

Cf aussi:

La critique EVENE par Guillaume Benoit :

Entre Paris et la Normandie, le coeur des puristes balance pour déterminer avec exactitude le lieu de naissance de l'impressionnisme. Pourtant, du Salon des refusés aux plaines délicates de Giverny, la Seine irrigue ses quais avec la même régularité, entraînant les marques de l'histoire avec une égale constance. Car avant d'être le sujet privilégié de ces peintres de la modernité, la Seine a, tout au long du XIXe siècle, constitué le témoin de l'évolution des techniques et de la culture. C'est sur ses rives que les Français découvrent ces machines de fer qui chargent et déchargent ce que les hommes ne peuvent lever, sur ses quais que s'ouvrent les guinguettes des plaisirs, où musiciens et artistes se donnent rendez-vous pour trinquer sous les lampions. Quelques instants d'une vie de bohème. Un formidable Théodore Rousseau ouvre ainsi l’exposition : aussi beau qu'inquiétant, il vient annoncer toute l'ambiguïté du sujet, sonnant la fin d'un romantisme exacerbé pour découvrir des paysages dont toute la beauté se mesure à présent à l'aune des techniques de l'homme ; où la marque de l'industrie imprègne désormais jusqu'aux lignes d'horizon. La première partie est d’ailleurs à cette image, sombre, où les silhouettes s'amoncellent, actives et dures à la tâche. Gigantesque et intime, la Seine trimballe ainsi ses paradoxes de Paris au Havre, de Caillebotte à Marquet. Le parcours traite son sujet de la plus belle des manières, en développant toute une constellation de problématiques autour du thème. De la Seine des plaisirs à la Seine sociale, les Impressionnistes restent loin du seul fantasme d'un fleuve comme simple sujet. Au contraire, la somme de toutes ces toiles très différentes et indéniablement pleines de qualités parvient à faire de celui-ci un véritable personnage dont le visage change au gré des yeux qui l'observent, l'apprivoisent et le ramènent à la vie. Jusqu'à l'éclat total, avec un merveilleux Monet, 'Les Glaçons' qui vaut, à lui seul, le voyage.

Plus sur "L’Impressionnisme au fil de la Seine"

Plus sur "L’Impressionnisme au fil de la Seine"

LEONARD TSUGUHARU FOUJITA

Evene.fr - Avril 2010

Un an après la mort de sa veuve, le 2 avril 2009, le musée des Beaux-Arts de Reims consacre une importante exposition au peintre Léonard Foujita, jusqu'au 28 juin 2010. L'occasion de se familiariser avec cet artiste surprenant et inclassable qui a choisi pour dernière demeure la capitale du champagne. Autour de ses oeuvres ou dans les fresques de l'étonnante chapelle qu'il a conçue et dans laquelle il repose, flotte encore un parfum de mystère. Portrait d'un artiste qui cultive l'ambivalence. Sur la simple dalle de marbre gris qu'abrite la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix de Reims, on déchiffre en lettres dorées un patronyme aux étranges sonorités : Léonard Foujita. A l'image de celui qui l'a porté, ce nom évoque des origines contrastées, mi-japonaises mi-européennes. Autrefois dénommé Tsuguharu Fujita, le peintre francise son patronyme à son arrivée à Paris en 1913. Bien des années plus tard, presque au terme d'une carrière mouvementée mais couronnée de succès, il se convertit au catholicisme et choisit comme nom de baptême celui de l'un des plus grands artistes de la Renaissance, qu'il a beaucoup admiré. Au-delà du choix religieux, ce changement d'identité rappelle le sentiment de dualité qui transparaît aussi bien dans sa biographie que dans son oeuvre. Aussi mondain qu'acharné de travail, en équilibre entre deux cultures et plusieurs esthétiques, tantôt omniprésent, tantôt absent, plusieurs fois marié d'un côté ou de l'autre du Pacifique… difficile de cerner ce personnage à l'allure aussi atypique qu'insaisissable.

L’être humain, à la différence des autres êtres vivants, a conscience de sa propre mort.

Et cette mort, celle des autres, la nôtre, nous touche tous.

Comment donc l’humanité compose-t-elle alors avec la mort ?

Cet obstacle oblige nos cultures à s’organiser. Les rituels funéraires, les croyances en un avenir après la fin, seraient avant tout les expressions d’une tentative d’accepter et de dépasser l’inacceptable : tout finira un jour.

Le dernier passage est entouré de pratiques destinées à faciliter la séparation des vivants et des morts. Les gestes, les paroles, le cérémonial apaisent, remettent de l’ordre en attribuant une nouvelle place à chacun, donnent du sens à l’insensé.

Reflets culturels des sociétés, quels que soient l’époque et le lieu, les conceptions et les usages liés à la mort se modifient.

Aujourd’hui encore, de nouveaux enjeux relationnels se tissent autour de la mort.

Une grande diversité d’objets est présentée :

Par Claire Bommelaer

20/04/2010 | Mise à jour : 12:49

7 artisans locaux qui exposaientent leurs créations: poteries, laine feutrée, bijoux, vannerie.

Par Valérie Sasportas

19/04/2010 | Mise à jour : 14:36

Par Claire Bommelaer et Béatrice De Rochebouet

15/04/2010 | Mise à jour : 15:44

Par Eric Bietry-Rivierre

06/04/2010 | Mise à jour : 11:23

Joachim Patinir ou Patenier (né vers 1480 à Dinant ou Bouvignes - mort le 5 octobre 1524 à Antwerpen), également connu sous le nom de de Patinier et de Patiner était un peintre et dessinateur de style flamand de la Haute Renaissance. Il fut membre de la guilde des peintres d'Anvers. On pense qu'il était l'oncle de Henri Blès, également peintre. Spécialisé dans les paysages et fortement influencé par Jérôme Bosch, Patinir réalisa des œuvres où se mêlaient des éléments fantastiques, des bois, des contrées imaginaires, des villes et des cours d'eau. Patinir collabora avec Quentin Matsys. On attribue à Patinir certains des paysages présents dans les toiles de ce dernier. À la mort de Patinir, Matsys s'occupa de ses enfants.

Principales œuvres

La Fuite vers l'Égypte, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Saint Jérôme dans le désert, 1515, Paris, Musée du Louvre Traversée du monde souterrain, entre 1515 et 1524, Madrid, Musée du Prado Paysage avec Saint Jérôme, Madrid, Musée du Prado Le baptême du Christ, vers 1515, Vienne, Kunsthistorisches Museum

Le projet Alphonse Bertillon et l’identification des personnes, 1880-1914 propose au grand public et à la communauté scientifique une fenêtre dédiée à Alphonse Bertillon et à l’histoire de l’identification judiciaire de la fin du XIXe au début du XXe siècle. L’apport de connaissances sur l’itinéraire d’Alphonse Bertillon à travers la mise en ligne d’une grande partie de son œuvre constitue le cœur de ce projet.

Le projet Alphonse Bertillon et l’identification des personnes, 1880-1914 propose au grand public et à la communauté scientifique une fenêtre dédiée à Alphonse Bertillon et à l’histoire de l’identification judiciaire de la fin du XIXe au début du XXe siècle. L’apport de connaissances sur l’itinéraire d’Alphonse Bertillon à travers la mise en ligne d’une grande partie de son œuvre constitue le cœur de ce projet.

DU 1ER AVRIL AU 12 SEPTEMBRE 2010

« La simplicité est mon idéal la nature ma complice » Wang Keping

A l’exception d’un bronze de 2009, fonte inédite d’une oeuvre monumentale intitulée Renaissance, la sélection présentée est exclusivement constituée de sculptures en bois crées de 1989 à 2008.

Personnages hybrides aux visages sans traits, ces figures sont animées par l’énergie vitale du bois dont la peau retirée révèle la chair et les lignes de vie. Elles sont la révélation « d’une présence » dans les formes naturelles de l’arbre, ses branches, ses noeuds qui leur donnent vie. Elles portent l’héritage de la culture et de la philosophie chinoises et l’empreinte si originale du sculpteur, leur surface brûlée à la patine noire et brillante.

Au caracère primitif de ses sculptures, renouant avec les archétypes les plus anciens de la représentation, se mèle l'extrême raffinement de ses compositions plastiques aux lignes et volumes longuement médités. Son oeuvre frappe par sa singularité et son authenticité.

Au caracère primitif de ses sculptures, renouant avec les archétypes les plus anciens de la représentation, se mèle l'extrême raffinement de ses compositions plastiques aux lignes et volumes longuement médités. Son oeuvre frappe par sa singularité et son authenticité.

La présence de Wang Keping au musée Zadkine révèle bien des résonances entre l'oeuvre des deux sculpteurs.

La belle formule de "tendresse plastique" que le critique d'art Maurice Raynal avait inventée pour Zadkine en 1920 pourrait aussi être appliquée à Wang Keping.

http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/bio_section&artist_id=96045&subsec=philosophy&article_id=235221&login=ghouar

http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/bio_section&artist_id=96045&subsec=philosophy&article_id=235221&login=ghouar

Jusqu'au 4 avril 2010 à l'espace Arts plastiques de la mairie de Saint-Vallier de 15h à 18h.

Khartoum (Soudan) Envoyée spéciale

A deux siècles d'écart, les mots changent mais l'émerveillement est intact : "Qu'on se peigne la joie que j'éprouvai en découvrant les sommets d'une foule de pyramides. (...) J'y restai immobile de plaisir et d'admiration", écrit Frédéric Cailliaud, le 25 avril 1822.