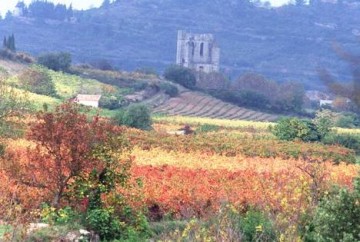

La Côte fleurie et les bains de mer ont quelque chose à voir avec la littérature. Les plus grands écrivains y ont pris du bon temps et trouvé l'inspiration. Des natifs - Flaubert, Alphonse Allais - aux hôtes de marque - Dumas, Proust, Zola, Duras -, voici pourquoi et comment ils ont aimé ces cieux et ce rivage.

Vous êtes en vacances sur les plages de la Côte fleurie, vous voulez épater vos amis avec le souvenir du passage de people vraiment haut de gamme? Nous avons une recette très simple. Vous les emmenez sur la plage de Trouville; vous poussez une marche sur un petit kilomètre en direction de Villerville et vous désignez le premier espace herbeux que vous apercevez, sur la falaise, en disant: «Arrêtons-nous un instant, c'est ici que venait Flaubert.»«Flaubert?» s'esbaudissent vos amis (qui sont bon public), « et comment le sais-tu?» Et vous, d'une voix sobre et élégante: «L'après-midi, on s'en allait avec l'âne, au-delà des Roches Noires, du côté d'Hennequeville (...). Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, Le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douée qu'on entendait à peine son murmure, des moineaux cachés pépiaient, et la mute immense du ciel recouvrait tout cela.»Le texte est tiré d'«Un coeur simple», le plus émouvant des «Trois contes», la belle histoire de Félicité, la pauvre servante de Pont-L'Evêque. Il fut écrit il y a près d'un siècle et demi, et vos amis le constateront avec vous: sinon les ânes, qui se font rares, rien n'a changé ici. Vous avez compris l'idée. Tous les ans à pareille époque, les magazines se ruent sur les bords de mer pour y traquer les starlettes du moment. Nous avons décidé, à l'«Observateur», de relever d'un cran cette habitude paresseuse. Les célébrités dont nous allons vous parler n'ont gagné aucun télécrochet sur M6, elles n'ont pas épousé de footballeurs et ne peuplent que rarement les pages de «Voici» ou de «Gala». Celles du Lagarde et Michard leur suffisent: ce sont nos grands écrivains. Y songe-t-on assez? On les imagine toujours trempant leur plume d'oie dans le sombre encrier de leur génie. On oublie trop qu'eux aussi, comme vous et moi (les jours de courage), ont trempé leurs pieds émus dans les eaux vivifiantes de la Manche.

Soyons fair-play. Nous parlons ici d'écrivains en villégiature au pays d'Auge. Nombre d'entre eux n'ont pas eu à y venir, puisqu'ils y sont nés ou qu'ils y avaient de solides attaches familiales. Il serait indélicat de ne pas les mentionner au passage. Pont-l'Evêque a donné au monde Robert de Fiers dont le nom ne vous dit peut-être rien, et c'est bien dommage: avec son compère Gaston de Caillavet, ce boulevardier a donné vers le début du XXe siècle quelques comédies à hurler de rire. Gide, avant d'acheter son cher Cuverville, sa propriété sise non loin de Fécamp, venait au domaine de famille de La Roque-Baignard, petit village près de Cambremer, dont il fut même le maire, peu avant 1900. Et comment oublier Honfleur, qui mériterait le label d'«Athènes de l'estuaire» tant les gloires des arts et des lettres y pullulent? Boudin le peintre, Satie le musicien, bien sûr, mais tant d'autres. Dans quelques pages, Patrice Delbourg nous dit tout d'un fils de pharmacien nommé Allais. N'oublions pas le délicat Henri de Régnier (1864-1936), poète symboliste, ou Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) dont on ne lit plus guère les poèmes et les romans, mais dont on honorera au moins un vers, qui n'est pas si mal: «L'odeur de mon pays était dans une pomme...» Et que dire des Honfleurais d'adoption - même brève? Baudelaire passe plusieurs mois, en 1859, à la «maison joujou», la propriété achetée par le général Aupick, beau-père détesté, heureusement mort depuis deux ans. Il cherche à s'éloigner des démons qui le tourmentent, l'alcool, les mauvais plaisirs, pour se concentrer sur ce qui deviendra l'édition définitive des «Fleurs du mal».

Stendhal, lui, y passe à peine, dans les années 1830, et sans le vouloir vraiment. Il espérait attraper le bateau du Havre, qui vient d'appareiller. Il trouve la petite ville très laide - il faut dire que le port, si brillant un ou deux siècles avant, n'en finit plus de décliner -, mais, charmé par sa longue promenade dans les environs, il lance un pari sur l'avenir: avec les progrès des chemins de fer, Paris n'est plus qu'à dix heures! Bientôt les riches se presseront ici. Son intuition n'est vraie qu'à moitié. Contrairement à ce qu'il pressentait, le beau monde ne fera pas construire dans les coteaux ombreux qui bordent l'estuaire mais sur la côte. Il viendra y chercher un agrément incroyable, une nouveauté décoiffante, un plaisir auquel nul n'avait encore pensé: la mer.

LA FOLIE DES BAINS DE MER

Le point nous paraît incroyable. C'est ainsi: jusqu'au XXe siècle, l'Océan, c'est le danger, les vents mauvais, les pirates, la menace d'invasion: n'oublions pas que l'Anglais est en face. Il existe des ports, bien sûr, mais on y construit le plus souvent dos au rivage. Et sur ces vastes étendues sableuses battues par les vagues que l'on nomme toujours «la grève», aucun Parisien ne s'aventure jamais, sinon quelques intrépides, comme Charles Mozin, un joli petit peintre de 19 ans. Nous sommes en 1825, il est lui aussi en voyage à Honneur, il cherche des points de vue originaux, il aime marcher. Il longe la côte, passe Villerville et ses pêcheuses de moules et, ébloui, pose un beau jour son chevalet devant quelques pauvres masures groupées à l'embouchure de la Touques. Le lieu lui semble d'un pittoresque accompli.

Trouville est, écrit Alexandre Dumas, «à peu près aussi ignoré que l'île de Robinson Crusoé».

Vous l'avez compris, nous voilà à Trouville. Son goût est sûr, le lieu va plaire. D'abord, il convoque ses amis rapins, Corot, Huet. Rapidement la réputation s'étend. Un beau jour de l'été 1832 débarque un autre Parisien d'envergure, Alexandre Dumas. «Débarque» est à prendre au sens littéral. Depuis Honneur, les chemins sont si boueux qu'en carriole, il faut cinq heures. Sa compagne et lui ont donc opté pour le seul autre moyen possible, un canot conduit par «quatre vigoureux rameurs» qui ont donné loisir aux passagers d'être ébloui par le paysage: à droite «océan infini», à gauche des falaises «gigantesques». Ce sont celles de Villerville; ceux qui les connaissent goûteront le sens de l'exagération du père des «Trois Mousquetaires». L'endroit, écrira-t-il, est «à peu près aussi ignoré que l'île de Robinson Crnsoé», et les indigènes qui y demeurent parlent un patois si étrange qu'il faut communiquer par signes. Le séjour est néanmoins enchanteur. Chez la Mère Ozeraie, on sert à chaque repas les délices du cru, crevettes, côtelettes de pré-salé, sole, et l'homme profite du séjour pour faire une folie: aller se baigner. Voilà bien l'invention nouvelle qui va révolutionner ce que l'on n'appelle pas encore les vacances. Le bain de mer! Celui de Dumas est un mauvais exemple. Il y est allé à l'antique, nu comme une statue de Praxitèle. Les temps sont puritains, ce plaisir qui nous semble si naturel n'entre dans les moeurs que par des voies plus détournées. Ce sont les médecins anglais qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont réussi à convaincre la haute société que cette pratique était souveraine pour soigner les «maladies des glandes», terme commode, il recouvrait n'importe quoi. De retour d'émigration, les aristocrates français vont rapporter cette curieuse coutume sur cette rive de la Manche. La mode en sera définitivement lancée à Dieppe en 1824, quand la duchesse de Berry elle-même, belle-fille de Charles X, mère de l'héritier du trône, coiffée d'une toque, vêtue d'une robe, chaussée de bottines, accompagnée de son médecin, soutenue par deux «maîtres baigneurs» et lorgnée par la foule massée sur le rivage, fait quelques mouvements dans l'eau, «à la lame», c'est-à-dire à marée montante, la seule qui, dit-on, soit vraiment curative. Une nouvelle folie est née. Elle n'est pas simple à pratiquer, on l'a compris, mais c'est à elle que la côte normande devra sa fortune, et la littérature quelques-uns de ses grands chocs.

N'est-ce pas pour une baigneuse que le petit Flaubert, âgé de 15 ans, en 1836, en vacances avec ses parents dans un Trouville presque sauvage encore (on n'y trouve que deux auberges), ressentira son premier grand frisson? Elle se nomme Elsa Schlesinger, elle est mariée mais distraite: de retour du bain, elle oublie sa cape sur la rive. Le jeune Gustave la rend au mari et ne se remettra jamais de son amour fou pour la femme. Trouville si, qui d'année en année se métamorphose. On construit des bains, un casino, des hôtels, les planches. L'île de Robinson devient la station en vogue. Toute la capitale s'y presse bientôt. On y chantera: «Sur la plage, allons prendre l'air / Contemplons l'océan tranquille / Ah! si Paris avait la mer / Ce serait, un petit Trouville.» Evidemment, les anciens dépriment: «Comme je vous remercie de détester le Tronville moderne. Pauvre Tronville!» Bien des gens pensent cela aujourd'hui. Ils en ont bien le droit, on leur rappellera simplement que c'est ce qu'écrivait Flaubert en 1875. Mais les autres adorent. Michelet trouve que l'air est plus doux et meilleur pour la poitrine qu'à Dieppe ou au Havre. Les Goncourt, en 1867, y trouvent matière à leur mauvaise humeur: les enfants sont trop bruyants, les cloches de l'église font trop de bruit («elles sont pires qu'à Rome»), ils doivent faire table d'hôte avec des «femmes à barbe» et il faut changer le matelas, parce que l'un des frères s'est transformé «en saint Sébastien des puces». Mais quoi de meilleur, pour ces mauvais coucheurs de légende, que de pouvoir râler? Du coup, ils reviennent l'année suivante. Un peu plus tard, dans les années 1890, Proust y vient, une fois au Frémont - cette vieille maison hélas! presque en ruine aujourd'hui, sur les hauteurs de la ville -, ensuite aux Roches noires. Mais, finalement, il met le cap au sud, comme le fait pour nous Fabrice Pliskin, parti sur ses traces à Cabourg.

L'INVENTION DU BRONZAGE

Il est vrai que, sur la côte, le vieux peut paradis de Mozin et Dumas a des rivales. Zola, en 1875, a cherché des bains de mer pour tenter de redonner un peu de santé à sa pauvre épouse. Il va à Saint-Aubin et est médusé, si l'on ose écrire, par la mer: «C'est tout autre chose que la Méditerranée, c'est à la fois très laid et très grand.» En revanche, sa femme va vite mieux, et la pêche aux crevettes les enchante, surtout les crevettes rouges, incroyables, que l'on prend aux grandes marées. Et Deauville n'en finit pas de monter. Morny, le demi-frère de Napoléon III, l'a lancée. Son grand galop de chic, de courses, de roulette, de vrais princes et de fausses gloires, de Bottin mondain et de demi-mondaines n'en finit plus.

Lancé par le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, Deauville n'en finit pas de monter.

Dans les années 1910, une styliste encore peu connue, Gabrielle Chanel, a installé une boutique à côté du casino. Bientôt elle lancera une coutume qui paraît aussi incongrue que la baignade cent ans plus tôt: le bronzage. La saison compte tellement, maintenant, à l'ombre du Normandy, que «Comoedia», le journal culturel du moment, envoie pour la couvrir quelques talents prometteurs de la littérature. Par un bel été, accompagné du peintre André Rouveyre, chargé des croquis d'illustration, voici un pigiste nommé Apollinaire. Il est ravi. Leur hôtel pullule de jolies filles. Il va déjeuner à Villerville chez Alfred Savoir, un auteur dramatique «judéo polono français» qu'il trouve «sot pour un Juif, superficiel comme beaucoup de Polonais, mais gentil», mais il sent qu'il ne déplaît pas à sa «petite femme», polonaise également, tout comme il l'est lui-même, ne l'oublions pas. Ensuite, un verre chez Tristan Bernard, «laid et exquis». Tout est au mieux cette année-là, sinon le millésime: nous sommes en 1914. Le devoir les appelle, il faut rentrer fissa à Paris pour voir ce qui s'y passe. D'autres, ce même mois d'août, préfèrent le chemin inverse. Prudent, Guitry arrive au Normandy mais - juré, craché - c'est uniquement pour des raisons médicales: son médecin lui a conseillé le calme. L'hôtel bruit d'une faune pittoresque: une femme porte un jour de la zibeline, un autre du chinchilla, mais elle a tous les jours «une gueule de putois». Et le richissime comte Greffulhe arrive avec trois Rolls Royce, une pour lui, une pour ses malles et son valet de chambre, et une pour son «entremettier et son cuisinier» - cet homme n'aime pas voyager sans son confort. Le reste de la guerre sera moins drôle, tous les hôtels sont transformés en hôpitaux. Mais les années 1920 y seront aussi folles qu'ailleurs. Le peintre Foujita peint des robes à même la peau des femmes, et se fait tatouer une montre-bracelet sur le poignet, qui, à n'en pas douter, est juste deux fois par jour. Mistinguett débarque en auto de Villerville où elle a sa villa. La sublime Suzy Solidor traîne son chic altier sur les planches. Il faut attendre 1958, toutefois, pour croiser un nouvel événement littéraire essentiel et très simplement codé: par un fameux peut matin du 8 août, à huit heures, avec les 80 000 francs gagnés dans la nuit grâce au même chiffre magique évidemment, Sagan achète son fameux «manoir du Breuil», sa belle maison d'Equemauville. Il avait abrité d'autres plumes avant elle, c'est là que Guitry épousa une de ses femmes, mais la magie du huit ne devait pas fonctionner encore, comme chacun sait, il ne se maria que cinq fois. En 1963, encore un placement immobilier appelé à la postérité: Marguerite Duras achète son appartement dans un hôtel vendu en petit morceau, les Roches noires, et bientôt Didier Jacob nous en dira tout (p. X).

Et pour nous, cette promenade écrite sur la Côte des lettres s'achève. Est-ce à dire que les écrivains d'aujourd'hui n'y viennent plus? Allons! De Jérôme Garcin à Patrick Rambaud, de François Bott à Christine Orban, pour ne citer qu'eux, il faudrait plutôt dire qu'ils y viennent tous. Mais pourquoi, lecteurs, devrions-nous faire le travail à votre place? Vous voilà ici, comme eux, pour l'été. Vous aussi, vous les croiserez un jour ou l'autre devant la lieutenance de Honneur, sur le marché de Trouville, les planches de Deauville, les chemins du pays d'Auge ou dans les salons de thé de Cabourg. Demandez-leur de vous raconter leur Normandie. Ils le feront de bon coeur. Même les écrivains, parfois, prennent des congés, et quoi de plus agréable, quand on est en vacances, que de bavarder entre vacanciers?

François Reynaert

Le Nouvel Observateur

Source:http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/supplement/p2228_2/articles/a350711.html