Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs

Je ramène à la BU: Lire Nerval au 21 e siècle

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Ce que j’aime dans la littérature, c’est l’extraordinaire diversité des écrivains qui la compose. Il y a des aristos snobs comme Saint Simon ou Gobineau, des prélats érotomanes come le cardinal de Retz, des riches, des pauvres, des mélancoliques comme Nerval

Bonjour les Croqueurs !

Quelqu’un devait prendre la barre de la quinzaine,

je suis là, commandante Dômi ! Alors, je nous propose ce qui suit.

Pour lundi 30 novembre 2015 :

une belle rencontre, dans une des circonstances suivantes, au choix :

- en promenant son chien, ou tout autre animal favori,

- en attendant ses enfants à la sortie de l’école,

- en patientant dans une file d’attente.

Par “belle rencontre”, j’entends : pittoresque ou étonnante ou décisive.

Ou alors, si on n’est pas inspiré par ce sujet,

on pourra brosser en prose le portrait de ma proposition pour les jeudis, ci-après :

Pour les jeudis en poésie des 26 novembre et 3 décembre 2015 :

thème libre, ou proposition :

le portrait d’un animal ou d’un personnage célèbre (ou reconnaissable),

sans le nommer mais en donnant des indices au long de son poème.

Que l’inspiration soit avec nous !

Je me réjouis d’avance d’aller découvrir ce que chacun aura concocté,

espérant rattraper aussi mes retards de lecture.

Lenaïg

Le môt de Dômi

Moi je dis bienvenue à un peu de légèreté dans ce monde de brutes

Et le défi de Lénaïg tombe pile “poils”

Que l’inspiration soit avec vous les Croqueurs de Môts!!!

Bises amirales.

Dômi.

http://croqueursdemots.apln-blog.fr/2015/11/23/defi-155-mene-par-lenaig-une-belle-rencontre/

http://croqueursdemots.apln-blog.fr/2015/11/23/defi-155-mene-par-lenaig-une-belle-rencontre/

(LP/Marie Persidat.)

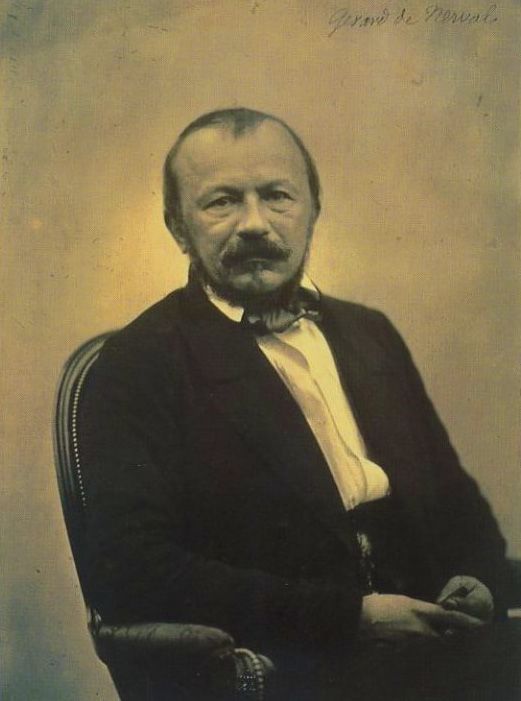

C’est en hommage à Gérard de Nerval, qui vécut non loin de là, qu’Henri Barbusse baptisa « Sylvie » la petite maison dont il fit l’acquisition en 1908 à Aumont-en-Halatte, au numéro 4 du...

Le sujet est exaltant mais il va falloir hélas attendre encore un peu puisque cette exposition ne se tiendra au Grand Palais que du 24 septembre 2012 au 6 janvier 2013. Le fait qu’elle soit organisée par la RMN - Grand Palais et la fundación Mapfre, de Madrid est de plus alléchant et prometteur. Quels seront les tableaux présents ? Si Léonard de Vinci, van Gogh Modigliani et Picasso sont bien évidemment convoqués, je ne vous cacherai pas que je suis impatient, sur un tel sujet-roi, de découvrir ce qui en fera le détail, que ce soit en peinture, en littérature, en photographie ou en musique

Photo: Jean- Christophe Marmara/Le Figaro Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

FIGAROVOX - Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole a lu, pour FigaroVox, « Le Soldeur » (Julliard), le roman de Michel Field. Il y a trouvé de la politique, de la philosophie, du libertinage, de la nostalgie. Ce que les bouquinistes appellent la littérature.

Bulletin Nerval nº 133 / 1er janvier 2015

Bulletin Nerval nº 130 / 1er octobre 2014

Daphné (Gr. Δαφνη) était une Nymphe, fille du dieu du fleuve Pénée. Mais selon les arcadiens elle était la fille du dieu du fleuve Ladon et de Gaia. LÉGENDE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Daphné et Apollon d'après TIEPOLO © National Gallery, Washington C'était une chasseresse qui se consacra elle-même à Artémis, déesse de la Chasse, et, comme la déesse, elle refusait de se marier. Leucippos, fils du roi Oenomaos, fut le premier de ses soupirants. Il était parvenu à s'introduire parmi les suivantes d'Artémis en se déguisant en jeune femme et il se faisait appeler Oeno, fille d'Oenamoas. Apollon, jaloux et connaissant la vérité, conseilla aux chasseresses de se baigner nues dans une source à l'onde claire; l'imposture de Leucippos fut ainsi découverte, et le malheureux jeune homme fut battu à mort par les vierges en colère. Mais Apollon s'était moqué d'Eros, alors ce dernier lui décocha une flèche d'or, celle qui rend follement amoureux, et réserva une flèche de plomb à Daphné pour la rendre indifférente. Malgrè ses talent de devin, Apollon ne s'aperçut de rien car tout le monde sait que l'amour rend aveugle même les plus clairvoyants. Il était de plus en plus amoureux de Daphné d'autant plus que c'était son premier amour mais elle repoussait toujours ses avances, alors il la poursuivit à travers bois et près. - See more at: http://mythologica.fr/grec/daphne.htm#sthash.H2rD5qso.dpuf

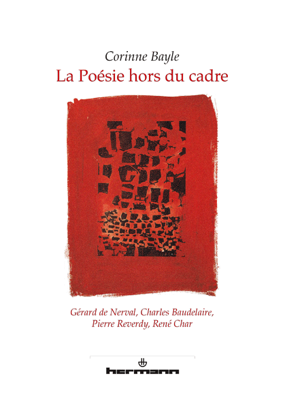

Corinne Bayle

La poésie hors du cadre: Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Pierre Reverdy, René Char

Paris: Editions Hermann, 2014

376 p. / 20 illustrations couleurs / 170 x 240 mm

ISBN: 9782705687953

35,00 EUR

Référence bibliographique : Nerval, Aurélia ou le Rêve et la Vie, édition critique de Jean-Nicolas Illouz, Paris, éditions Garnier, "Classiques jaunes", 2014., Éditions Garnier, collection "Classiques jaunes", 2014. EAN13 : 9782812431913.

LE MONDE TELEVISION | 12.09.2014 à 12h22 • Mis à jour le 12.09.2014 à 18h23 | Par Véronique Cauhapé

Paris, 1850. Emile Blanche (Stanley Weber) finit son internat à l’hôpital public de la Salpêtrière, sous l’autorité du professeur Leuret (Lionnel Astier), un aliéniste qui pratique sur ses patients des méthodes brutales, à l’opposé de celles que tente d’appliquer le père d’Emile, Esprit Blanche (Philippe Laudenbach), dans sa maison de santé de Passy. Cet établissement d’un genre nouveau accueille dans ses salons cossus et son grand parc des artistes hantés par le spleen (Charles Gounod, Théo van Gogh, Guy de Maupassant, Gérard de Nerval), aristocrates et grands bourgeois que la folie guette.

Le psychiatre Emile Blanche (Stanley Weber) tente de soigner Saturnin (Serge Riaboukine), un patient souffrant d'aphasie. | Hassen Brahiti

Le psychiatre Emile Blanche (Stanley Weber) tente de soigner Saturnin (Serge Riaboukine), un patient souffrant d'aphasie. | Hassen Brahiti

Deux univers – le public et le privé –, deux conceptions du traitement des pathologies mentales (enfermement, violence et chahut d’un côté ; ouverture, compassion et calme de l’autre) s’affrontent donc en ce milieu du XIXe siècle, quelques années avant les découvertes de Breuer et de Charcot qui aideront Freud à établir les fondements de la psychanalyse.

Bibliographie de Michael Fried.

Michael Fried, historien d'art, s'interroge sur l'émergence de la modernité et sur l'évolution du "modernisme" tel que défini par Clement Greenberg, dont il a été proche. C'est aussi un ami de Stanley Cavell.

A l'âge de 28 ans, il écrit un texte qui a fait date, Art et objectité. Dans cet article largement commenté, attaqué et discuté, il soutient qu'une sensibilité théatrale apparue dans les années 1960 menace la possibilité même de l'oeuvre d'art. A partir du moment où le spectateur et l'oeuvre partagent le même espace, leur rapport change de nature. La volonté d'emporter la conviction par un travail sur le support, la substance, la couleur ou la forme, encore dominant dans la peinture moderniste, est remplacée par une relation de type anthropomorphique, où l'objet occupe la place d'une autre personne avec laquelle le spectateur entre en relation (objectité).

Avec des nuances et beaucoup de prudence, Michael Fried n'a jamais renoncé à cette analyse. Selon lui l'art suppose un certain éloignement, une mise à distance du spectateur, du genre de celle que Diderot a décrite au 18ème siècle. Les peintres qu'il admire comme Morris Louis ou Kenneth Noland prolongent cette tradition, tandis que les minimalistes comme Donald Judd ou Tony Smith lui apparaissent comme des fossoyeurs de l'art.

Cette tension trouve sa source en France, dans la mutation qui conduit à la peinture moderne. Vers 1750, avec Chardin puis d'autres peintres comme Greuze, émerge un nouveau concept de tableau : celui où les personnages, absorbés dans leur activité, s'isolent du regard du spectateur. Michael Fried appelle cet état absorbement. Il est théorisé par Diderot, qui valorise le silence, la solitude, l'oubli de soi, la méditation.

La réaction contre cet absorbement ou anti-théatralité prendra des formes diverses. Au 18ème siècle, on recherche l'expression vraie et dramatique. Au 19ème siècle, Gustave Courbet trouvera une solution originale. Dans ses autoportraits, la peinture semble entrer en congruence avec son corps, dans un auto-absorbement qui conduit à la fusion entre le peintre, le modèle et le spectateur - comme si l'effort mental et physique de peindre était l'essentiel de ce qu'il qualifie de réalisme.

Manet et certains peintres de sa génération trouveront une autre solution. En s'adressant directement au spectateur, en bâtissant le tableau autour de sa présence, Manet privilégie une instantanéité de perception qui menace l'unité et l'intelligibilité du tableau. Si ses oeuvres font scandale, c'est parce qu'elles laissent apparaître des traces ou des restes difficilement compréhensibles dans la logique académique. Il y a en elles une tension fondamentale, une discordance, une disparité interne qui reste sensible au spectateur d'aujourd'hui.

Déjà les beaux jours, - la poussière,

Déjà les beaux jours, - la poussière,

Un ciel d'azur et de lumière,

Les murs enflammés, les longs soirs ;

- Et rien de vert : - à peine encore

Un reflet rougeâtre décore

Les grands arbres aux rameaux noirs !

Ce beau temps me pèse et m'ennuie.

- Ce n'est qu'après des jours de pluie

Que doit surgir, en un tableau,

Le printemps verdissant et rose,

Comme une nymphe fraîche éclose

Qui, souriante, sort de l'eau.

(Recueil : Odelettes)

Ce poème -comme d'autres - est analysé dans mon mémoire en vente sous le titre "Des paysages de Baudelaire et Nerval"; cf. bannière en haut de ce blog.

La critique a déjà largement exploré les territoires de l’imaginaire et de la folie. Ce colloque se propose donc d’aborder un autre Nerval, plus soucieux du réel qu’on ne le croit généralement, un Nerval attentif à son temps, à la politique et au cours de l’histoire, comme nous le montrent ses premiers recueils poétiques (Napoléon et la France guerrière, Élégies nationales) ainsi que les Illuminés sous-titrés Les précurseurs du socialisme, les articles du journaliste « qui tourne au rouge », le théâtre politique (Léo Burckart), le roman historique inachevé (Le marquis de Fayolle), les nombreuses considérations géopolitiques qui émaillent le Voyage en Orient, ou encore les rêves politico-eschatologiques d’Aurélia. Les Faux-Saulniers et Angélique nous laissent deviner un écrivain hostile à la répression et à la censure, qui réagit aux événements contemporains, par exemple à l’amendement Riancey qui porte atteinte à la liberté d’expression. Nerval politique et, sinon penseur ou historiographe, du moins écrivain de l’histoire, tel sera le sujet de ce colloque. Nous nous interrogerons sur les perspectives politiques de l’œuvre nervalienne, sur l’implication d’une pensée du temps et de l’histoire, sur les formes diverses de l’écriture du politique, sur le rapport entre fiction et histoire, et sur l’utilisation ou le rejet des représentations historiographiques et des modèles littéraires (ceux de Dumas par exemple) de l’époque. Les communications s’intéresseront d’autant plus à l’articulation de l’esthétique et de l’idéologique que Nerval lui-même n’hésite pas à faire de cette relation le sujet de fictions méta-poétiques (avec l’histoire d’Adoniram, ou celle du narrateur dans Angélique).